群雄逐鹿AI:一部由谷歌起笔的史诗

从谷歌的AI基因到OpenAI的绝地反击,一部跌宕起伏的技术发展史

最近AI圈可谓风起云涌。Meta的FAIR部门裁员、OpenAI资本重组、AWS大裁员……这些看似孤立的事件,其实都指向同一个趋势:AI行业正在从“无限淘金热”转向残酷的“阵地战”。

今天,我们一起深入探讨这部由谷歌起笔的AI史诗。

刻在基因里的AI目标:谷歌的初心

1998年,谷歌在硅谷的一个车库里诞生。与许多后来者不同,人工智能从诞生之初就是谷歌的核心理念。这很大程度上源于联合创始人拉里·佩奇受到他父亲的影响——一位早期就专注于机器学习和人工智能领域的计算机科学教授。

在AI被普遍视为“浪费时间”的年代,佩奇在2000年就断言:“人工智能将是谷歌的终极版本。如果我们拥有终极搜索引擎,它将理解网络上的一切……这显然就是人工智能。”

甚至可以说,谷歌赖以起家的PageRank算法,其本身运用统计方法排序网页,就已带有早期AI思想的印记。这种对智能搜索的执着追求,为后来的一系列突破埋下了伏笔。

“压缩即理解”:谷歌的早期探索

谷歌AI故事的一个关键源头,始于2000年末的一次午餐闲谈。早期工程师George Herrick提出了一个看似简单却深刻的理论:压缩数据在技术上等同于理解数据。

这个想法吸引了天才工程师Noam Shazeer,他们开始探索语言模型和机器理解。在当时谷歌自由的工程师文化下,这个看似“不务正业”的项目得到了Jeff Dean等人的支持。

这项研究的首个直接成果,就是谷歌搜索中极为实用的“您是不是要找”拼写纠错功能。随后,他们构建了名为PHIL的概率语言模型,这个模型很快在谷歌的核心业务中扮演了关键角色。

2003年,PHIL被Jeff Dean用于快速实现AdSense系统,理解网页内容以匹配广告。AdSense一夜之间为谷歌带来了数十亿美元的新收入,到2000年代中期,PHIL甚至消耗了谷歌数据中心整体资源的15%。

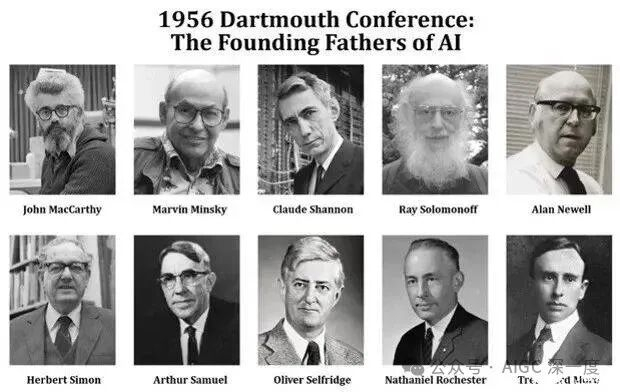

深度学习的火种:Hinton的到来

2007年,前斯坦福AI实验室主任Sebastian Thrun做了一件影响深远的事:邀请当时相对不为人所知的Geoff Hinton来到谷歌进行技术讲座。

Hinton是神经网络研究的长期倡导者,他的讲座让Jeff Dean等人看到了全新的可能性。值得一提的是,Hinton等人所倡导的神经网络,在当时正处于被学术界边缘化的最低谷。而谷歌的开放态度,为深度学习的生根发芽提供了沃土。

从“大脑”到“猫”:Google Brain的突破

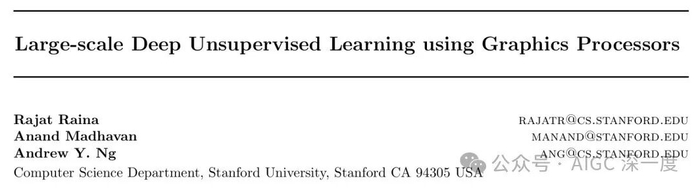

2011年,吴恩达、Jeff Dean和Greg Corrado共同发起了Google Brain项目。他们的目标明确:在谷歌的基础设施上,构建一个真正“深”且“大”的神经网络。

为了支撑这个庞大的计算任务,Jeff Dean主导开发了DistBelief分布式计算系统。这个系统的设计颇具争议,它允许不同计算节点异步更新模型参数,这与当时主流研究认为同步更新重要的观点相悖。

有了强大的计算平台,Google Brain团队展开了里程碑式的实验。他们构建了一个深度神经网络,在1000台机器上的16000个CPU核心进行训练。实验结果震惊了世界:这个神经网络在没有被告知什么是“猫”的情况下,自主形成了“猫神经元”。

这项“猫论文”的意义极其深远。它证明了大规模深度神经网络具备从海量原始数据中学习高级特征的能力,开启了YouTube乃至整个社交媒体的“算法推荐时代”。

AlexNet与GPU的革命:硬件转折点

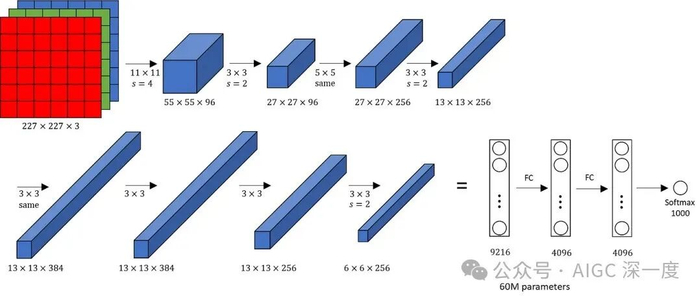

几乎与“猫论文”同时期,Geoff Hinton的学生Alex Krizhevsky和Ilya Sutskever凭借AlexNet在ImageNet竞赛中取得了突破性成功,将错误率从25%以上降至15.3%。

这一飞跃的关键在于他们创造性地使用了两块NVIDIA GPU进行并行计算训练。AlexNet的胜利不仅宣告了深度学习时代的全面到来,更确立了GPU作为AI计算核心硬件的地位。

人才争夺战:DNN Research收购

AlexNet的成功引发了一场激烈的人才争夺战。Hinton决定采用拍卖的方式来决定DNN Research公司的归属,最终谷歌以4400万美元成功收购。

这次收购被认为是谷歌AI历史上最划算的交易之一,后续为谷歌创造的价值甚至足以覆盖Google X部门所有其他“登月项目”的投入。

DeepMind与谷歌:强强联合

就在谷歌高歌猛进之时,大西洋彼岸的DeepMind正以其“解决智能,再用智能解决一切”的宏大愿景吸引着关注。2014年,谷歌以约6亿美元的价格成功收购DeepMind。

收购后,DeepMind迅速展现价值,不仅在AlphaGo项目中击败世界围棋冠军李世石,还通过优化算法将谷歌数据中心的冷却能耗降低了40%。

OpenAI的诞生:理想主义的火种

谷歌对DeepMind的收购彻底激怒了马斯克,他担心谷歌会在AGI研发上形成垄断。2015年,马斯克联合Sam Altman,试图“策反”顶尖AI研究员。

虽然大多数人都拒绝了邀请,但Ilya Sutskever被OpenAI的开放、非盈利和“造福人类”的使命吸引,尽管Jeff Dean亲自提供了双倍薪酬的反聘方案,Sutskever还是毅然加入。

OpenAI于2015年底正式成立,但在2018年面临资金危机时,进行了重大转型,设立“利润上限”的营利性子公司,并接受了微软的投资。

Transformer:开启新纪元的钥匙

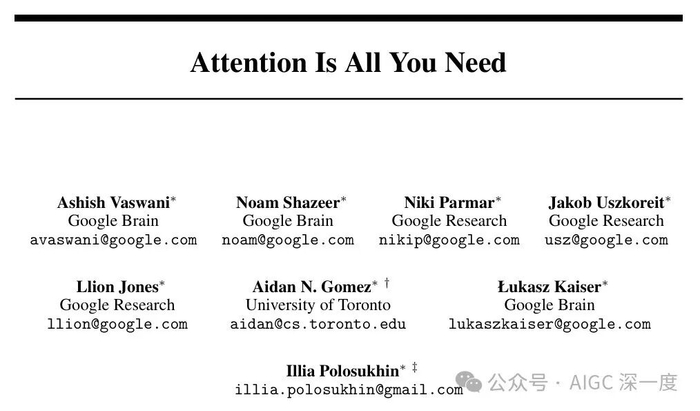

2017年,谷歌Brain团队的八位研究员发表了《Attention Is All You Need》论文,提出了Transformer架构。

这种基于“自注意力”的机制完美契合了并行计算硬件的优势,开启了AI的新纪元。更具讽刺意味的是,在接下来的几年里,这篇论文的全部八位作者相继离开了谷歌。

TPU:谷歌的硬件革命

面对算力瓶颈和对外部供应商的依赖,谷歌决定自研专门用于神经网络计算的芯片。基于Jonathan Ross等工程师的探索,谷歌正式立项开发TPU。

TPU项目推进神速,15个月内完成设计到部署,在AlphaGo对决中首次亮相并取得成功,成为谷歌AI基础设施的核心竞争力。

Anthropic的诞生:安全优先的路线

OpenAI与微软的深度绑定导致了内部关于AI安全的深刻分歧。2021年初,Dario Amodei带领一批核心研究人员集体出走,创立了Anthropic。

这家新公司明确将“AI安全”置于首位,并以开发“合宪AI”的独特方法论而闻名,成为AI领域不可忽视的新力量。

ChatGPT的横空出世

2022年11月30日,OpenAI推出了基于GPT-3.5模型的聊天界面:ChatGPT。这个原本只是内部测试的应用,却迅速引爆网络,一周用户破百万,两个月破亿。

ChatGPT的成功震醒了谷歌。CEO Sundar Pichai在公司内部拉响了“红色警报”,促使谷歌进行大刀阔斧的改革。

谷歌的反击:All in Gemini

面对挑战,谷歌合并了Google Brain和DeepMind,组建统一的Google DeepMind部门,由Demis Hassabis全权领导。同时,谷歌集中全力开发Gemini模型系列。

为了确保成功,谷歌不惜代价,甚至请回了Transformer论文的关键作者Noam Shazeer参与Gemini项目。这一系列举措迅速见效,Gemini系列模型以惊人速度发布并迭代。

多元竞争的AI新格局

今天,我们看到了一个多元竞争的AI格局:谷歌的Gemini、OpenAI的GPT系列、Meta的Llama系列,以及中国的DeepSeek、Qwen等模型都在快速发展。

结语:未来的展望

回顾这段历史,我们看到:谷歌手握最好的牌,但受大公司体制束缚;OpenAI从理想国到实力派;Meta在开源与成本间平衡。

当前,AI竞争已进入深水区。谷歌在文生视频、文生图、游戏环境生成等多模态领域持续发力,OpenAI保持着技术领先地位,Meta通过开源策略构建生态优势,而中国力量也在快速崛起。

浪潮之巅,没有永远的王者。但正是这种激烈竞争,推动着我们走向那个充满未知但值得期待的未来。作为AI领域的研究者,我们既是这场变革的见证者,也是参与者。让我们保持开放心态,积极拥抱变化,共同推动AI技术向着有益于人类的方向发展。

本文基于《Acquired》播客内容及《In the Plex》《Genius Makers》等著作整理而成,仅供讨论参考。